Le bikini : un vent de liberté et de changement dans la mode féminine

Qui aurait pensé qu'un vêtement si minime pourrait susciter autant de débats et de bouleversements ? Le bikini, aujourd'hui synonyme de légèreté estivale, a traversé des décennies de controverses. Derrière cette pièce de tissu, se dévoile une histoire de courage, de femmes audacieuses et de progrès social.

Des débuts modestes et pudique

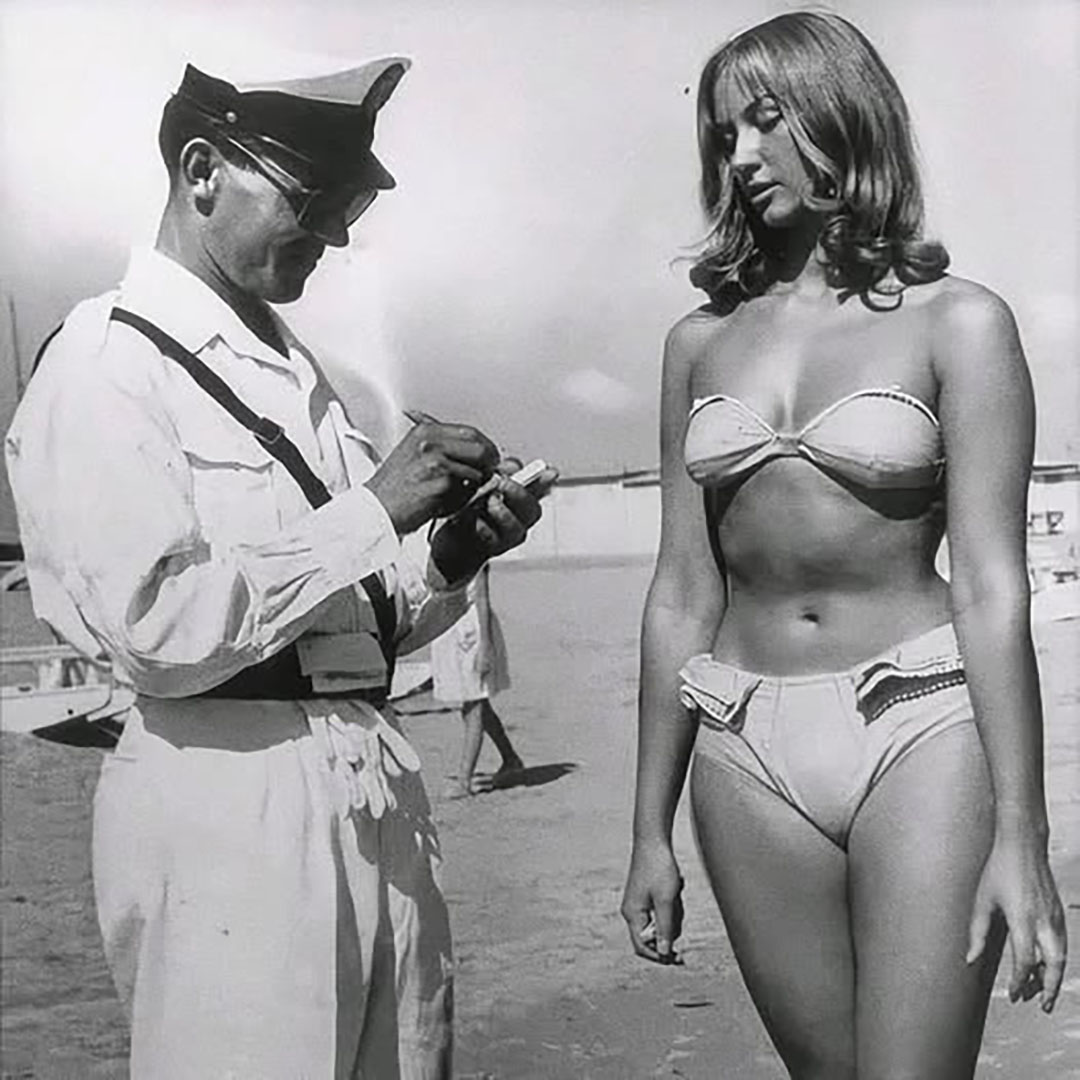

Au début du XXᵉ siècle, l’expérience balnéaire était loin d’être associée au glamour. Les femmes s’enveloppaient dans des tenues de laine lourdes et amples, rappelant davantage des pyjamas que des maillots de bain. L’idée était de profiter de l’eau tout en restant dans les normes de « décence ». Sur certaines plages, des agents contrôlaient même la longueur des jupes de bain avec des rubans à mesurer ! À cette époque, la plage était un espace de respectabilité, bien éloigné du sentiment de liberté d’aujourd’hui.

Annette Kellerman : une pionnière intrépide

Annette Kellerman, une nageuse australienne, se distingue comme une figure audacieuse face aux normes établies. En 1907, elle défie les conventions en portant un maillot une pièce ajusté, révélant ses bras et ses jambes. Ce geste, jugé scandaleux, lui vaut une arrestation temporaire, mais il marque un tournant crucial. Grâce à son audace, les femmes commencent à délaisser les étoffes épaisses pour des tenues plus fonctionnelles, symboles d’émancipation.

Années 20 : la première vague de libération

Les années 1920 inaugurent un nouvel air du temps. Les femmes adoptent des coupes de cheveux courtes, intègrent le monde du travail, accèdent au vote et… se baignent enfin sans corset ! Les maillots deviennent plus courts, plus légers, s’adaptant aux courbes. Bien que timide, cette transformation est une petite révolution : la mode balnéaire devient un espace d’expression personnelle.

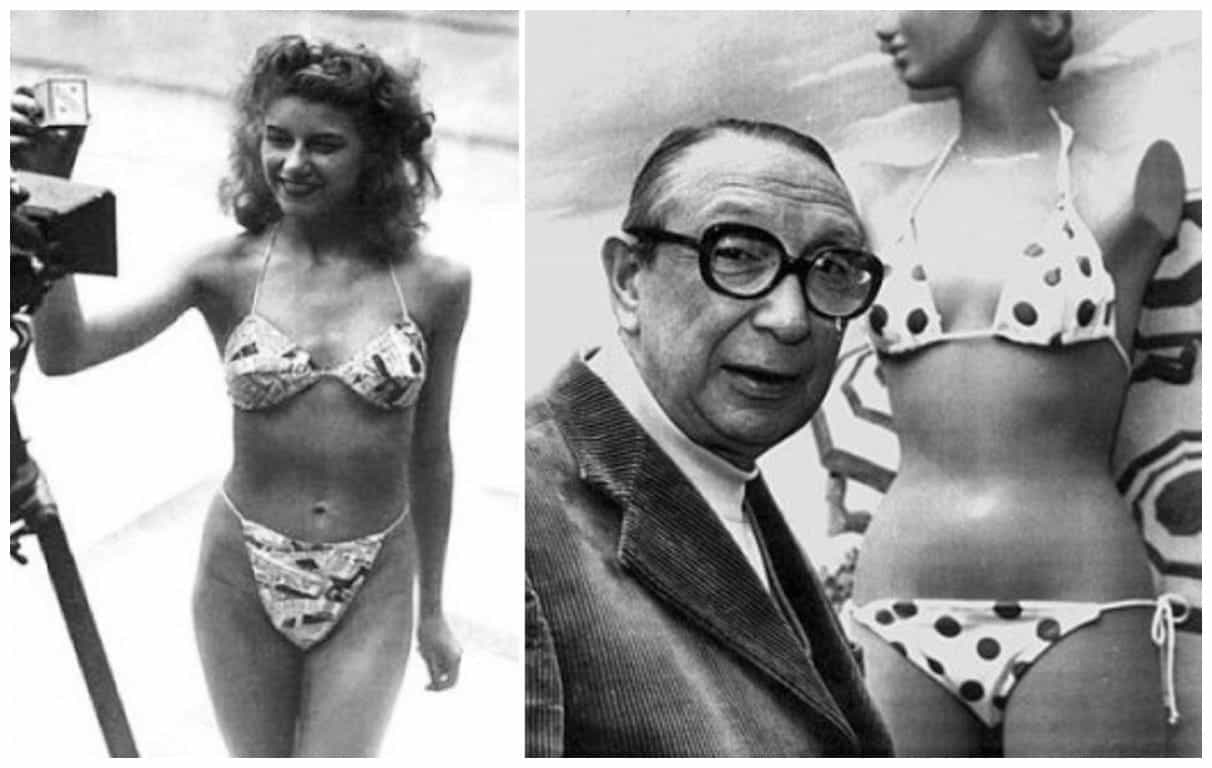

1946 : l’explosion du « bikini »

En juillet 1946, Louis Réard, un ingénieur français, présente à Paris un deux-pièces révolutionnaire. Il le nomme « bikini », en référence à l’atoll du même nom, site d’essais nucléaires — un choix qui illustre parfaitement son impact retentissant ! Le public est choqué. Trop audacieux, trop court, trop tout. Le bikini est même interdit sur plusieurs plages et banni des écrans. Mais, comme souvent, ce qui choque finit par séduire.

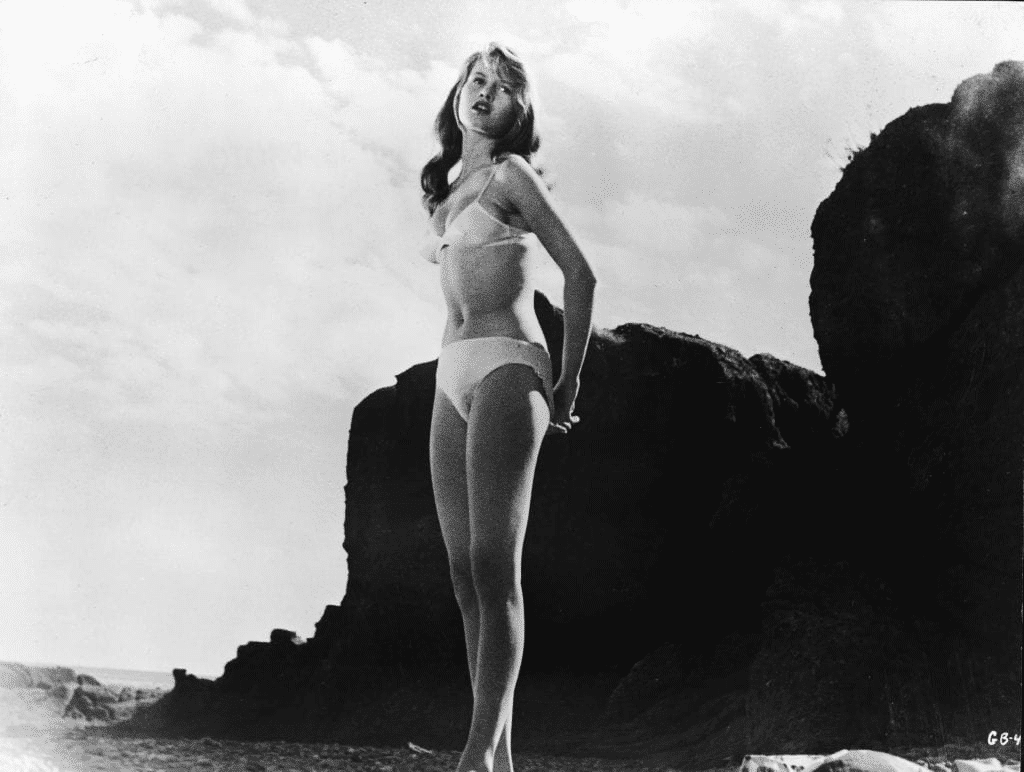

Icônes du changement

Dans les années 1950 et 1960, le cinéma s’empare du phénomène. Brigitte Bardot, dans La fille au bikini, ou Ursula Andress, sortant de l’eau dans James Bond : Dr. No, font entrer le bikini dans la légende. Ces images marquent l’imaginaire collectif : la femme libre, solaire, sûre d’elle. Le bikini devient une affirmation de confiance, non plus une provocation.

Les années 70 : l’affirmation du corps

Les années 1970 consacrent le bikini comme symbole d’autonomie. Les modèles se diversifient — triangle, bandeau, ficelles — et les femmes s’approprient enfin leur image. Le corps n’est plus une honte, mais un moyen d’expression. Cette liberté nouvelle s’inscrit dans un contexte plus large : égalité, féminisme, affirmation de soi.

Aujourd’hui : un symbole d’acceptation et de diversité

En 2025, le bikini n’est plus un objet de scandale, mais un emblème d’acceptation. Sur les plages, toutes les silhouettes ont leur place : tailles, âges, couleurs, morphologies, tout est célébré. Les marques multiplient les modèles inclusifs, prouvant que la beauté n’a pas de norme. Porter un bikini, c’est avant tout se sentir bien dans sa peau, peu importe les standards.

Petit vêtement, grande histoire

De la provocation à la libération, le bikini raconte un siècle d’audace et de conquêtes féminines. Il rappelle que la liberté se gagne parfois par les gestes les plus simples… comme celui d’oser enfiler un maillot deux-pièces et sourire au soleil.