Groupe sanguin de l’enfant différent des parents : faut-il s’alarmer ?

Une simple mention dans le carnet de santé peut semer le trouble : et si bébé n'avait pas le même groupe sanguin que vous ? Pas de panique, cette situation est bien plus courante qu'on ne le pense. Décryptage d'un phénomène génétique fascinant.

Groupes sanguins : le petit abécédaire génétique

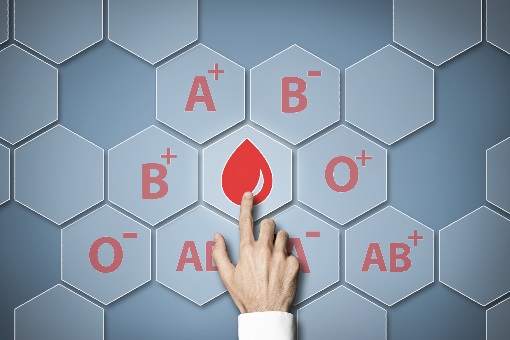

Avant de s’imaginer des scénarios catastrophes, mieux vaut maîtriser les bases. Notre système sanguin se décline en quatre catégories principales (A, B, AB, O), chacune pouvant être Rh+ ou Rh-. Cette signature biologique dépend de marqueurs spécifiques à la surface de nos globules rouges, déterminant notamment les compatibilités transfusionnelles.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : comme la texture de nos cheveux ou la teinte de nos iris, cette caractéristique s’inscrit dans notre ADN. Et c’est là que le jeu des combinaisons devient vraiment captivant !

Le puzzle génétique : comment se transmettent les groupes sanguins ?

Chaque parent contribue une moitié du patrimoine génétique via des allèles (variantes de gènes). Pour les groupes sanguins, trois options existent : A, B et O. Les deux premiers sont dominants, le dernier récessif. Concrètement ? Un enfant recevant un A d’un parent et un O de l’autre affichera le groupe A. Même mécanisme pour B.

La combinaison OO donne évidemment le groupe O, tandis qu’un mélange A+B produit le groupe AB. C’est pourquoi des parents aux profils distincts peuvent tout à fait engendrer un enfant avec une signature sanguine inattendue. La génétique réserve parfois de jolies surprises !

Cas pratique : quand les gènes jouent aux devinettes

Prenons l’exemple d’un père de groupe A (portant les allèles AO) et d’une mère de groupe B (avec BO). Leur descendance pourrait présenter :

- Un groupe A (AO ou AA),

- Un groupe B (BO ou BB),

- Le groupe AB,

- Ou même O (OO).

Contre toute attente, l’enfant peut donc être du groupe O alors qu’aucun parent ne le présente officiellement. Tout simplement parce que chacun lui a transmis son allèle O caché dans son patrimoine génétique. Comme hériter d’un trait familial oublié depuis des générations !

Autres explications possibles : quand chercher plus loin ?

Dans de rares situations, un test erroné peut fausser les résultats. Une nouvelle analyse sanguine permet généralement de clarifier le doute. Certaines interventions médicales (comme des transfusions massives) peuvent également brouiller temporairement les pistes.

Dans des contextes plus sensibles, des questionnements sur la filiation peuvent surgir. Mais avant de sauter aux conclusions, un dialogue avec un médecin ou un généticien permet d’éclaircir sereinement la situation.

En pratique : y a-t-il lieu de s’inquiéter ?

Dans 99% des cas, absolument pas. Cette différence de groupe sanguin n’affecte en rien la santé de l’enfant. L’essentiel est de connaître son propre profil (et celui de ses proches), notamment pour d’éventuels dons de sang ou le suivi d’une grossesse concernant le facteur Rhésus.

Si la future maman est Rh- et le bébé Rh+, la médecine dispose aujourd’hui de protocoles simples pour prévenir tout risque. Quelques précautions suffisent pour une grossesse sereine.