L’énigme des boutons de chemise : pourquoi hommes et femmes n’habitent pas du même côté

C'est une subtilité vestimentaire qui passe souvent inaperçue, mais qui révèle une histoire captivante. La disposition opposée des boutons sur les chemises masculines et féminines n'est pas un hasard. Elle puise ses origines dans des siècles de traditions sociales, de pratiques guerrières et de codes de distinction.

Des origines aristocratiques et une question de commodité

Pour percer le mystère de cette distinction vestimentaire, un saut dans le temps s’impose, jusqu’au Moyen Âge. C’est au XIIIe siècle que les boutons font une entrée remarquée dans la garde-robe européenne. Loin d’être anodins, ils constituent alors un signe extérieur de richesse. Taillés dans des matières précieuses comme la nacre ou l’ivoire, et parfois sertis de joyaux, ils agrémentent principalement les tenues des femmes de l’aristocratie. À cette époque, la toilette est une cérémonie… et rarement une affaire solitaire.

Les dames de la noblesse étaient en effet assistées par leurs servantes, qui étaient majoritairement droitières. Afin de simplifier le geste de celle qui se tenait face à elles pour les vêtir, les boutonnières étaient positionnées sur le côté gauche du vêtement. Cette disposition était tout simplement plus ergonomique pour la personne qui effectuait cette tâche.

Conséquence : la coutume du boutonnage à gauche s’est peu à peu imposée comme un marqueur social élégant, un indice de prestige… qui a traversé les âges jusqu’à notre époque.

Du côté masculin : une logique de praticité et de combat

Pour les hommes, la raison est tout autre, et bien plus martiale. Leur vestiaire, en particulier celui des soldats et des nobles, était pensé pour l’efficacité, notamment sur un champ de bataille. Un facteur déterminant entre en jeu : la prédominance de la main droite. Il fallait pouvoir saisir une épée ou une arme sans la moindre entrave.

Avoir les boutons placés à droite garantissait une liberté de mouvement totale pour dégainer. Même sur les vêtements civils, cet agencement s’est généralisé. C’était une façon silencieuse d’affirmer : « Je suis paré à toute éventualité ». Un héritage direct des uniformes militaires, des joutes et de la vénerie, qui rappelle un univers de vaillance et d’action.

Un héritage séculaire qui structure encore notre vestiaire

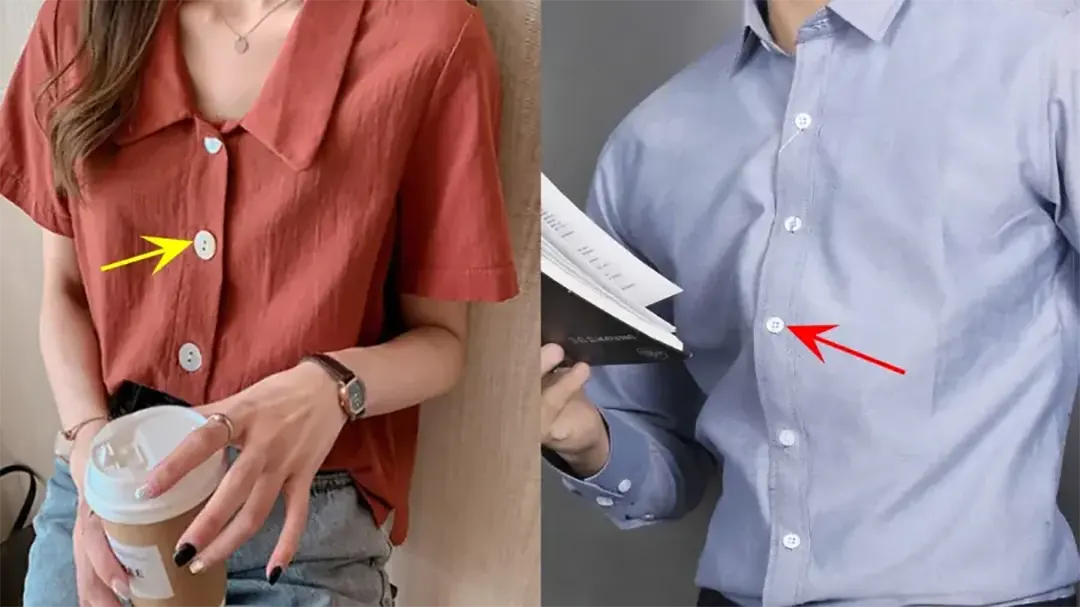

Ce qui n’était au départ qu’une simple question de commodité s’est mué en une convention esthétique bien ancrée. De nos jours, rien n’empêcherait techniquement d’uniformiser ou de déplacer les boutonnières. Pourtant, la tradition résiste. Cette différence permet également d’identifier immédiatement les rayons pour hommes et pour femmes dans les boutiques.

Même si certains designers aiment aujourd’hui détourner ces codes pour créer des collections non genrées, la règle demeure la norme dans la grande majorité des cas : boutons à gauche pour les femmes, à droite pour les hommes.

Cette convention a-t-elle encore une raison d’être aujourd’hui ?

D’un strict point de vue utilitaire… on pourrait en douter. La plupart d’entre nous, quel que soit notre genre, parvenons parfaitement à nous habiller seuls. Mais symboliquement, ce menu détail est précieux : il nous rappelle que la mode est bien plus qu’une question d’esthétique. Elle est le miroir des coutumes, de la répartition des rôles dans la société et d’un héritage historique.

En perpétuant cette distinction, l’industrie du vêtement nous raconte en filigrane des siècles de pratiques, d’évolutions sociales et de gestes quotidiens qui ont fini par s’inscrire dans le tissu même de nos habits.

Preuve que le détail le plus infime peut receler un passé des plus riches.